Rivière-Rouge

Les fours à charbon

46.4142414494321, -74.870044849813

Un dicton dit qu’un bon charbonnier ne quitte jamais son four. Les fours cuisaient 24 heures par jour et sept jours par semaine, procurant du travail à une quinzaine de personnes.

L’industrie du charbon de bois

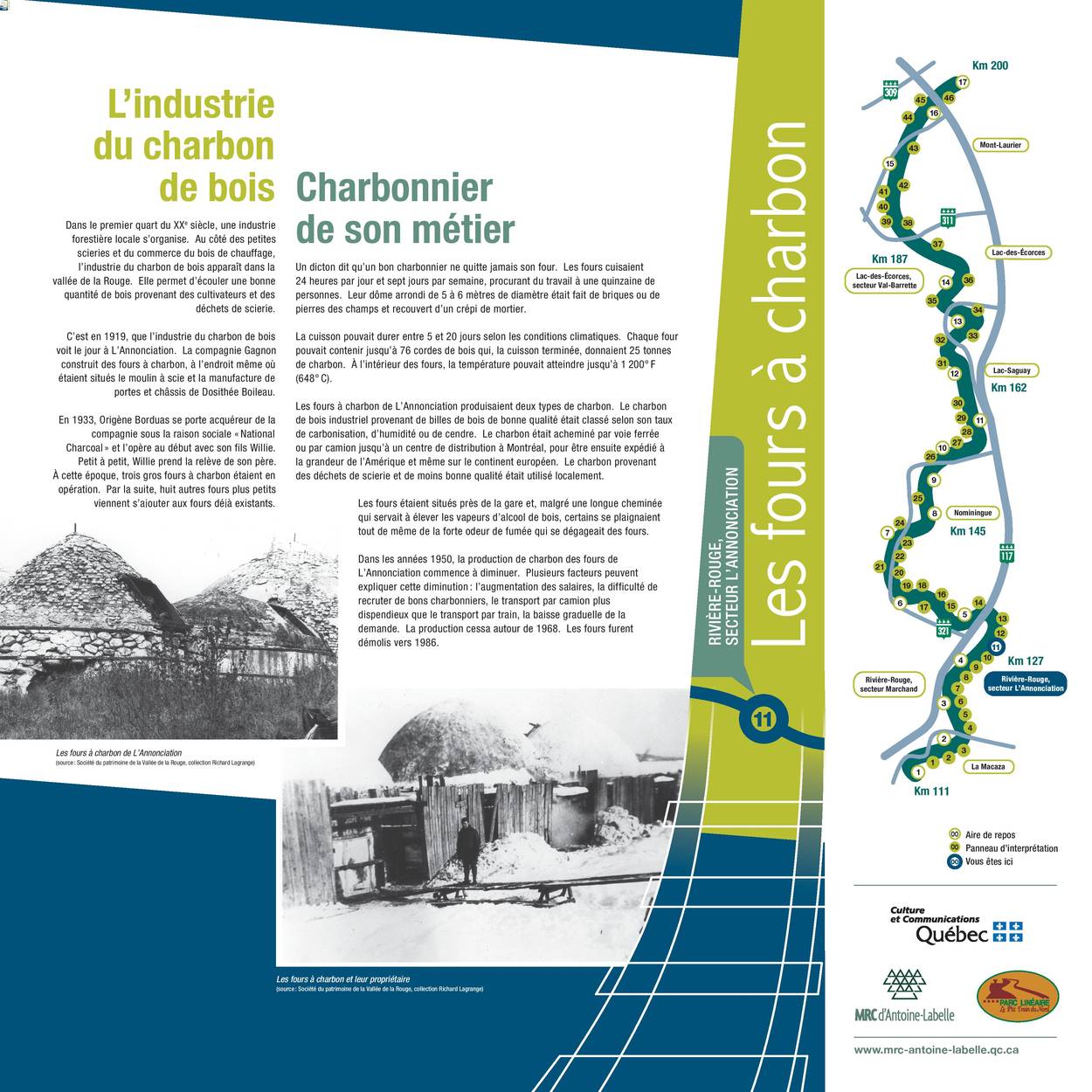

Dans le premier quart du XXe siècle, une industrie forestière locale s’organise. Au côté des petites scieries et du commerce du bois de chauffage, l’industrie du charbon de bois apparaît dans la vallée de la Rouge. Elle permet d’écouler une bonne quantité de bois provenant des cultivateurs et des déchets de scierie. C’est en 1919, que l’industrie du charbon de bois voit le jour à L’Annonciation. La compagnie Gagnon construit des fours à charbon, à l’endroit même où étaient situés le moulin à scie et la manufacture de portes et châssis de Dosithée Boileau.

En 1933, Origène Borduas se porte acquéreur de la compagnie sous la raison sociale « National Charcoal » et l’opère au début avec son fils Willie. Petit à petit, Willie prend la relève de son père. À cette époque, trois gros fours à charbon étaient en opération. Par la suite, huit autres fours plus petits viennent s’ajouter aux fours déjà existants.

Charbonnier de son métier

Un dicton dit qu’un bon charbonnier ne quitte jamais son four. Les fours cuisaient

24 heures par jour et sept jours par semaine, procurant du travail à une quinzaine de personnes. Leur dôme arrondi de 5 à 6 mètres de diamètre était fait de briques ou de pierres des champs et recouvert d’un crépi de mortier. La cuisson pouvait durer entre 5 et 20 jours selon les conditions climatiques. Chaque four pouvait contenir jusqu’à 76 cordes de bois qui, la cuisson terminée, donnaient 25 tonnes

de charbon. À l’intérieur des fours, la température pouvait atteindre jusqu’à 1 200° F (648° C). Les fours à charbon de L’Annonciation produisaient deux types de charbon. Le charbon de bois industriel provenant de billes de bois de bonne qualité était classé selon son taux de carbonisation, d’humidité ou de cendre. Le charbon était acheminé par voie ferrée ou par camion jusqu’à un centre de distribution à Montréal, pour être ensuite expédié à la grandeur de l’Amérique et même sur le continent européen. Le charbon provenant des déchets de scierie et de moins bonne qualité était utilisé localement. Les fours étaient situés près de la gare et, malgré une longue cheminée qui servait à élever les vapeurs d’alcool de bois, certains se plaignaient tout de même de la forte odeur de fumée qui se dégageait des fours. Dans les années 1950, la production de charbon des fours de L’Annonciation commence à diminuer. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution : l’augmentation des salaires, la difficulté de recruter de bons charbonniers, le transport par camion plus dispendieux que le transport par train, la baisse graduelle de la demande. La production cessa autour de 1968. Les fours furent démolis vers 1986.