Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Station Sainte-Marguerite

45.987563, -74.113948

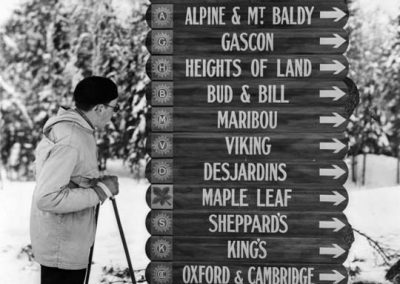

Au cours de l’hiver 1939-1940, on estime que 10 000 skieurs envahissent les Laurentides à chaque fin de semaine. Les centres de ski ne cesseront de se multiplier à cette époque.

Naissance d’une industrie touristique

Le Chalet Cochand

Pendant la première moitié du XXe siècle, les trains de neige vivent leur âge d’or. Au cours de l’hiver 1939-1940, on estime que 10 000 skieurs envahissent les Laurentides à chaque fin de semaine. Les centres de ski ne cesseront de se multiplier à cette époque. Au départ, l’enseignement du ski est surtout dédié à la formation d’athlètes de compétition.

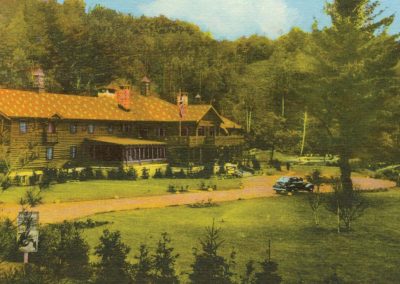

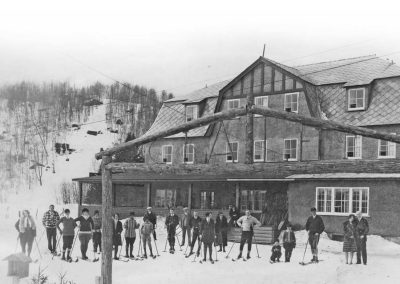

L’instructeur de ski d’origine suisse Émile Cochand s’installe dans les Laurentides où il établit, en 1917, le premier centre de ski canadien à Sainte-Marguerite-Station. Situé en bordure du lac Lucerne, le Chalet Cochand marque non seulement le développement et la démocratisation du ski, mais aussi le paysage bâti de la région. Malgré la destruction du chalet principal en 1988, plusieurs résidences de style alpin témoignent toujours de la popularité de l’une des premières stations touristiques des Laurentides qui opérait toute l’année.

Le Domaine de l’Estérel

En 1935, l’industriel belge Louis Empain se porte acquéreur d’un domaine en bordure des lacs Masson, du Nord et Dupuis, qu’il nomme l’Estérel. Il désire créer sur ces terrains une communauté récréative de luxe où il serait possible de pratiquer aussi bien les sports nautiques que le ski, la pêche et la chasse. L’ensemble s’intègre dans le paysage tout en se distinguant par son architecture d’inspiration traditionnelle et moderne, avec ses résidences rustiques en bois rond et ses bâtiments blancs aux lignes épurées. Situé à huit kilomètres de la gare de Sainte-Marguerite-Station, l’hiver on va chercher les villégiateurs en traîneau tiré par des chevaux pour les mener à l’hôtel. Le Domaine de l’Estérel connaît un vif mais bref succès jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Il constitue toujours un ensemble important témoignant du développement de la villégiature dans la région et de l’avènement de l’architecture moderne au Québec.

En passant…

Le télégraphiste

Avant l’arrivée du téléphone, chaque gare dispose des services d’un télégraphiste qui s’avère souvent être le chef de gare. Celui-ci doit recevoir et émettre des messages électriques encodés en tapant des séries de points et de traits correspondant aux lettres de l’alphabet. Dans les gares importantes, jusqu’à cent messages peuvent être transmis au cours d’une journée alors qu’on en dénombre le quart pour les gares de village. En 1950, il en coûte 37 cents pour envoyer un télégramme de dix mots.

Cette technologie contribue de façon importante au bon fonctionnement du réseau de chemins de fer en permettant d’obtenir les mises à jour des horaires, l’état des chemins de fer et de vérifier l’exactitude de l’heure. Grâce au télégraphe, les aiguilleurs peuvent savoir où se trouvent les trains et planifier les rencontres et les points de passage à niveau.